塑害危機解密2

塑害成心臟殺手!塑粒循環入侵人體,胎盤、血管都現蹤

◎ 撰文/謝佩穎

◎ 攝影/胡瑞麒

◎ 封面圖片提供/綠色和平GREENPEACE

◎ 發布日期/2024.03.20

塑害危機解密2

◎ 撰文/謝佩穎

◎ 攝影/胡瑞麒

◎ 封面圖片提供/綠色和平GREENPEACE

◎ 發布日期/2024.03.20

目前塑膠微粒對人體直接影響的證據,科學家尚未找到,不過《新英格蘭醫學雜誌》在今年3月最新的一篇研究中發現,在人體動脈阻塞斑塊中發現塑膠微粒的蹤影,且會提高心臟病的發病風險,這項研究是首次發現人體內的塑膠微粒會危害健康。

義大利科學家針對257名參與者追蹤調查,這群受試者在2019及2020年間接受頸動脈脂肪斑塊去除手術,研究發現,其中有60%患者的斑塊中含有可檢測到的聚乙烯,12%患者的脂肪沉積物中也含有聚氯乙烯(PVC)。研究中就發現,頸動脈中含有奈米塑膠,患者的發炎生物標記物含量更高,就越增加心臟病風險。

隨手可得的塑膠袋、個人清潔用品外的塑膠瓶裝、甚至是看起來沒有危害的紙杯,都為了要能承裝液體,而在裡面加上一層塑膠薄膜,這些稀鬆平常的生活,其實都用了塑膠,好打造我們所需的「便利」。但可怕的是,我們使用塑膠製品的同時,也不知不覺地讓塑膠微粒進入我們體內。

魚的體內常發現塑膠微粒,藉由食物鏈可能會被人類吃下肚。(圖片提供/綠色和平GREENPEACE)

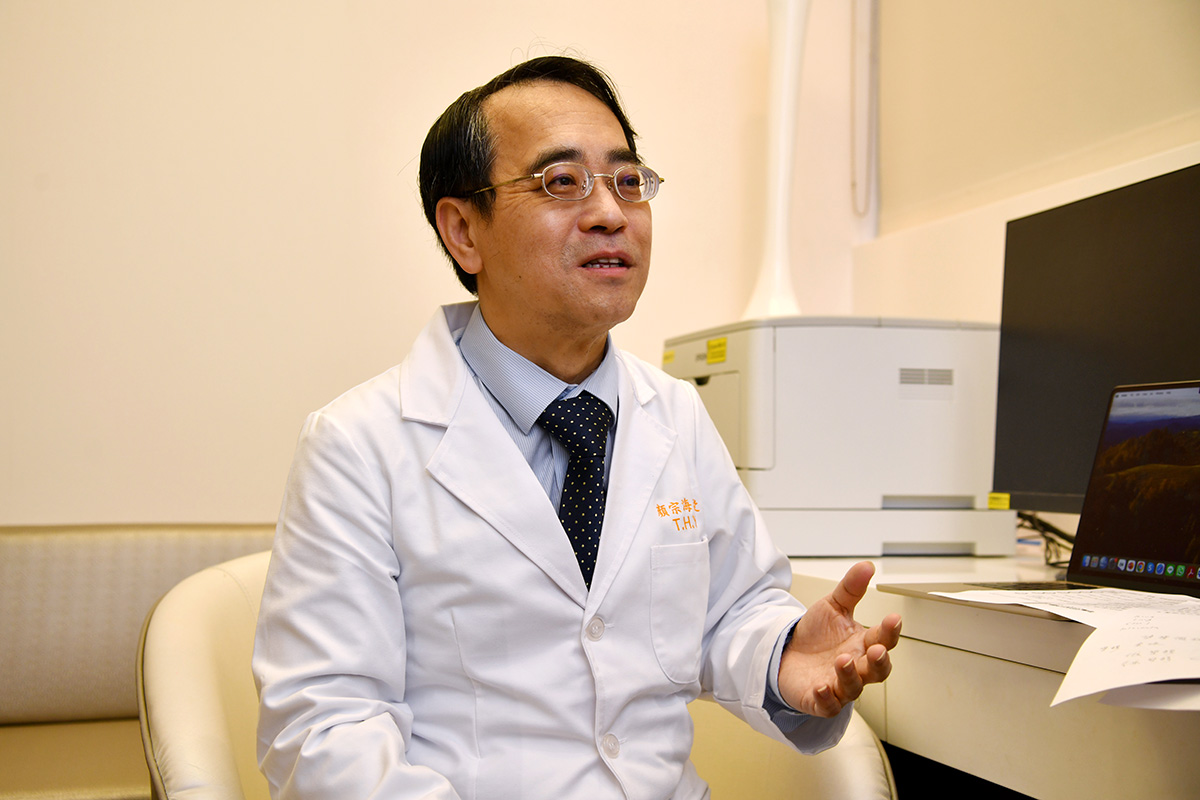

長庚醫院毒物中心主任顏宗海說,「塑膠微粒進到我們體內有三種途徑,第一是直接吃到、第二是透過呼吸、第三是皮膚接觸,若表面有傷口就容易進到體內。」既然稱作「微粒」,那代表肉眼看不到,醫學上對塑膠微粒的定義是:小於5毫米的塑膠物,但事實上,還有一種更小的「奈米塑膠」小於1微米,可能你在敲打鍵盤、或是按遙控器的同時,就已經觸碰到了塑膠微粒。

只要是塑膠材質製品,就有塑膠微粒的存在,顏宗海醫師說,「原本減塑的口號是環保議題,到現在演變成是健康議題,因為塑膠微粒可能藉由食物鏈最後跑到我們的餐桌上。」環境中的塑膠微粒可透過空氣、海水、地表水或地下水等方式,透過大氣循環、水循環進入海洋,而被食物鏈最底層的生物食用,輾轉累積到食物鏈上層。

長庚醫院毒物中心主任顏宗海說,原本減塑是環保議題,演變成是健康議題。(攝影/胡瑞麒)

由國際世界自然基金會委託澳洲紐卡斯爾大學的研究,他們在2019年發現人們每周大約會攝入2000個微型塑料顆粒,這大約等於一張信用卡的量。另外,最新的美國「國家科學院學報」研究指出,熱門的瓶裝水中居然檢測出高達24萬個塑膠微粒。喝瓶裝水的同時,可能是打開瓶蓋的瞬間、擠壓寶特瓶的剎那,都可能把瓶內的塑膠微粒吃下肚,「像我這樣觸碰電源線,它是軟的塑膠材質,就有可能會摸到塑膠微粒、或是塑化劑啊」輔仁大學公共衛生學系副教授劉希平說。

每人每周約吃下的塑膠微粒>2,000個

除了瓶裝水有塑膠微粒之外,從寶特瓶的生產製造過程開始,就隱含健康問題,劉希平教授說,「寶特瓶從瓶胚開始加熱,讓瓶胚變軟,這過程中可能已經產生塑化劑,再加入熱風像吹氣球一樣,讓外殼定型,再用冷風乾燥使寶特瓶成型。」而寶特瓶製成後,「你覺得廠商會再清洗一次嗎?」因成本、汙染考量,通常寶特瓶製成後會直接填裝液體,因此教授認為,寶特瓶的使用上仍會帶來潛在的健康問題。

劉希平教授認為,寶特瓶的使用上仍會帶來潛在的健康問題。(攝影/胡瑞麒)

顏宗海醫師說,「目前的研究均證實,塑膠微粒在人體內的確都能看到蹤影,從人體的血液、肺部、糞便、甚至是懷孕婦女的胎盤中,都可以看到塑膠微粒。」而在動物實驗上可以發現,塑膠微粒會增加氧化壓力、發炎反應,那人體呢?「目前醫學上都認為塑膠微粒對人體是有危害的,但到底危害的程度、塑膠微粒會留在我們體內多久,會吸收多少?排出多少?醫學上目前都還沒有答案。」長庚醫院毒物中心主任顏宗海憂心忡忡地說。

不過,塑膠微粒因為親脂性高、表面積大,很容易吸附其他的汙染物質。顏宗海醫師說,特別像是在海洋、河川如果有其他的重金屬汙染、環境賀爾蒙,例如汞、鉛、鎘等,塑膠微粒會合這些重金屬汙染結合,當這些受汙染的微型塑膠進入食物鏈後,就不單純只是塑膠微粒對生物、人體的危害了,帶來的傷害恐怕是加倍。

塑膠製品都可能產生塑膠微粒。(圖片提供/綠色和平GREENPEACE)

根據食藥署的公告與定義,塑膠製品分為七種材質,顏宗海醫師坦言,任何塑膠微粒都可能是這七種任何材質分解出來的,像是外食常用的透明塑膠打包袋就是4號袋,分解可能產生塑膠微粒;而5號即是保鮮膜材質,在處理剩菜保鮮的過程中,也可能產生塑膠微粒,7號運動水壺、美耐皿全都是塑膠製品,各種便利品充斥生活,全面禁用有一定難度,但民眾卻可以先從「拒絕吃塑」開始做起。

劉希平教授建議,如果是會放進嘴裡的食物,能盡量避免用塑膠容器盛裝,就盡量避免;而顏宗海醫師也建議,民眾可以自備保溫杯、運動水壺,避免一次性容器,就可以拒絕將太多的塑膠微粒吃下肚。